DESENMASCARAR A DIOS

Religión y política en Juan Calvino

de la autoritas a la potesta socio-eclesial: una reflexión desde América Latina

Profesor Miguel España

En saludo a la Reforma Protestante

Lunes 24 de octubre, 2022

Introducción

Dialogar con el pasado es siempre una empresa rodeada de riesgos, aun

cuando se tengan los cuidados metodológicos, críticos y autocríticos; además, una

clara conciencia de relatividad histórica que ubique al investigador en un

círculo hermenéutico, donde las mediaciones subjetivas y los datos de la

historia (en este caso como producto intersubjetivo de comunidades científicas)

puedan dialectizarse. Las opciones

teóricas, ideológicas y los compromisos con ciertos idearios pueden comprometer

el acercamiento a un fenómeno histórico, pero también pueden enriquecer la

lectura del mismo. En medio de estos riesgos y posibilidades este artículo

tratará de hacer una lectura del pensamiento político de Juan Calvino,

reformador ginebrino del siglo xvi, con el doble objetivo de analizar la

relación entre religión y política en la sociedad ginebrina de Calvino y las tensiones

entorno a la “gloria de Dios” y la teocracia disciplinaria; asimismo dialogar

desde América latina con algunos postulados calvinianos.

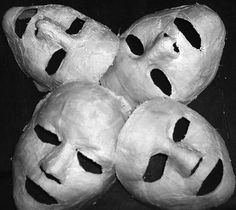

El título del artículo sugiere dos ideas centrales. Desenmascarar a Dios hace referencia a la idea de Lutero de “las máscaras de Dios” en referencia a que detrás de todas las cosas, Dios está actuando. Calvino diría que las creaturas son máscaras de Dios, sean buenas o malas, ya que Dios actúa detrás de ellas para llevar a cabo su plan: “Dios se sirve de los impíos y doblega su voluntad para que ejecuten sus designios, quedando sin embargo Él limpio de toda mancha” (Calvino, Institución. Cap. XVIII) Tomando esta idea, en Calvino el proceso de juridificación[1] moral de la sociedad ginebrina y su teoría del derecho divino de los gobernadores, no tenía como principal interés legitimar el poder terrenal sino hacer brillar la gloria de Dios en el orden moral y jurídico de la sociedad ginebrina, un orden teocrático que desenmascara a Dios, o sea, un orden transparente al trabajo disciplinario de Dios. Posteriormente con la implementación del régimen teocrático de Calvino se impuso un régimen moral-religioso sobre el que se ajustaba el orden jurídico, y ahí se lleva a cabo una inversión: el orden moral es realmente una representación del orden divino, por lo tanto, lo jurídico (potestas-civil) queda bajo la seña del orden divino (autoritas).

Exactamente eso se quiere trabajar en el presente texto, el paso de la función de la autoritas, que ordenan la sociedad para la mayor gloria de Dios, a la potesta o la sobreapropiación del orden civil por parte del orden religioso.

1. Antecedentes

a las aventuras teocráticas ginebrinas

La Iglesia Católica pretridentina había pasado todo un proceso donde varios Papas pretendían controlar tanto el poder espiritual como terrenal, ambiciones que venían planteándose desde Nicolás I hasta Inocencio III (Lortz. 1982. 301; 434 ss) Esta ambición pretendía fundamentarse en la “Donatio Constantini”, documento en el que supuestamente Constantino cedía al Papa San Silvestre I tanto los poderes terrenales como los espirituales. De esa manera se logró establecer la teocracia medieval con Inocencio III (1198-1216) el cual proclamó la absoluta soberanía del Papa.

El enfrentamiento entre Bonifacio VIII y Felipe IV de Francia (1293-1303) representa el fin de las aventuras teocráticas de la iglesia católica. Esta se había iniciado con Dante, quien en su De monarchia favorece el poder del Emperador sobre el Papa, y el de los monarcas sobre su clero (Walter Ullman, 2003. 219-238) Estas ideas sobre la supremacía del poder laico sobre el religioso se vieron reforzadas de modo radical por Marsilio de Padua en su famosa obra Defensor pacis, aunque fueron matizadas, posteriormente por Guillermo de Óckam en su Breviloquium. En estas y otras obras de parecido contenido se apoyaron Wyclif y Hus que, a fin de cuentas, fueron los iniciadores del viaje sin retorno que concluiría con la llegada del protestantismo y el anglicanismo.

Interesantemente, con las peripecias del proceso reformador en general, y en particular el caso ginebrino, se reeditaron aventuras teocráticas[2]. Esto fue posible gracias a dos procesos históricos paralelos que se fundirán en visiones teocráticas, como lo son: la confesionalización y la disciplinariedad, que permitieron el desarrollo en paralelo del Estado moderno y la formación de las Iglesias territoriales, y esto no por una mera casualidad cronológica, sino por una evidente relación sistemática. El Estado promovió el proceso “confesionalizador” obteniendo significativos beneficios: ante todo el desarrollo de las identidades nacionales (o territoriales) y el control sobre la Iglesia. En Palabras de Guido Fassó (1982. 44): "El Estado y su orden son por ello necesarios al hombre, incluso para mantener el otro orden, el religioso, a fin de eliminar a los idólatras, la blasfemia contra el nombre de Dios, su verdad y demás escándalos contra la religión; el Estado y su Derecho se convierten de esta forma en instrumentos necesarios de la religión".

Esto provocó que en la práctica quedaran atrás el antilegalismo y la afirmación de la libertad de conciencia en las iglesias protestantes por la teorización de la teocracia disciplinaria[3]. Por otro lado, la confesionalización convirtió a las Iglesias, de rivales, en poderosas aliadas del poder estatal y transformó profundamente las relaciones entre ambas partes, superando el viejo dualismo medieval entre Papado e Imperio, entre poder eclesiástico y poder político Arcuri (2019. HS. 120)

2. El caso ginebrino

Marta García Alonso nos refiere sobre el contexto político sobre el que se

debe entender el desarrollo del protestantismo Ginebrino. En 1291 se constituye

la Liga Suiza[4]

con el fin de brindarse apoyo mutuo y para mediar ante posibles conflictos en

los que se podría desestabilizar el desarrollo y prosperidad de tales ciudades,

como cuando en 1524 el duque de Saboya (Carlos III y sus aliados) quiso imponer

su autoridad y deshacer la alianza con Ginebra, el cual fue derrotado por la

alianza entre Friburgo y Berna gracias al partido llamado Les Enfants. Pero esta victoria no socavó la estructura política y

eclesiástica católica de Ginebra, ya que representaba un inmenso poder

económico, social y político, por lo tanto, era el principal obstáculo para

alcanzar la independencia.

En 1527 Friburgo y Berna se dividen: Una parte de la ciudadanía se agrupa en torno al episcopado y a los católicos friburgueses, mientras que el resto sigue al pastor Guillermo Farel, artífice de la conversión de Berna al luteranismo (García. 2008. 112) Ginebra era política y económicamente estratégica por lo que Berna y Saboya querían someterla, cosa que no lograron[5]. En 1536 Ginebra adopta definitivamente el protestantismo como una reforma eclesial del Consejo Ginebrino, como nos lo dice Marta García Alonso: la Reforma en Ginebra fue una declaración eclesiológica del órgano político de la ciudad; ningún representante eclesial estaba presente en esta asamblea. Unos meses después fundan la Republica, que a pesar de haber sido una ciudad episcopal los ginebrinos habían ido consolidando una cultura política republicana desde dos siglos atrás.

En estos trances y tras la expulsión del obispo católico de la ciudad y la desaparición del cargo de vidomne (oficial de justicia, dependiente de la Casa de Saboya-procatólica) se crea en 1526, a imagen del modelo suizo, un nuevo tribunal civil para reemplazar definitivamente la jurisdicción episcopal: se trata del Consejo de los Doscientos con amplias facultades legislativas, administrativas y judiciales. Tomando por modelo a las ciudades suizas todas las funciones episcopales quedaron en manos del poder civil, incluidas las que remitían a la organización eclesial de la nueva religión (García. 2008 115). En este contexto es que Calvino llega a Ginebra a petición de Farel, con su recién libro Institución.

2.1. Las huellas del giro de

la autoritas a la potesta eclesial en la Institución

2.1.1. Primera edición de la Institución: las ordenanzas

La primera edición, en latín, de la Institución de Calvino salió a luz en

1536 y fue dedicada a Francisco I como una defensa de los hermanos protestantes

ante la persecución. Trataba de hacer apología a favor de otros protestantes

acusados injustamente de introducir “novedades”, “herejías”, etc., entre los

ciudadanos franceses y los cantones. Calvino defiende que los reformadores no han

introducido novedades, sino que han rescatado el Evangelio verdadero frente a los

desvíos de la iglesia católica. Teniendo este objetivo Calvino desarrolló sus

proposiciones teológicas fundamentales: 1. La Iglesia como comunidad

de los elegidos o Iglesia invisible, constituida tan sólo por

aquellos que forman parte del grupo de los, 2. Predestinados, que nadie conoce solo

Dios, pero que pueden estar ahí donde, 3. Se predica la Palabra y 4. Se administran los sacramentos, como signos

visibles, que serán dos: Santa Cena y Bautismo.

Con estas definiciones teológicas Calvino toma distancia tanto del catolicismo como del anabaptismo, según García:

A la Iglesia visible fundada en

el Papa y los Obispos, opone el reformador una Iglesia cuya cabeza es Cristo, capaz

de subsistir sin organización externa alguna. A la comunidad eclesial pura de

los anabaptistas enfrenta su doctrina de la predestinación como fundamento de

la Iglesia: sólo Dios sabe quiénes son los elegidos. Solo teniendo en

consideración el contexto de pugnas contra el catolicismo de contrarreforma,

las disputas contra las ideas luteranas y el repudio a la avanzada campesina y

anabaptista radical, solo en este marco histórico se comprende los cambios de

acentos, o tensiones, en el pensamiento político calviniano. El pensamiento

político y jurídico en Calvino tiene en mente tres cosas: a los anabaptistas,

los católicos y los luteranos: ante los anabaptistas, las normas Ginebrinas no

tienen como finalidad principal establecer una comunidad de santos, sino honrar

a Dios. En segundo lugar, afirma —frente a los católicos— que estas leyes

eclesiales son obligatorias sin necesidad de ser necesarias para la salvación;

ante los luteranos se establece que tales normas tienen un origen eclesial y,

por tanto, no compete a los magistrados, como venía siendo costumbre en los

países luteranos (2008. 118; 171)

En este primer momento del pensamiento teológico-político de Calvino sobresalen dos cosas: 1. Aún se siente la influencia de la “teología de los dos reinos” de Lutero en su propia teología, representada en la idea del poder de las “dos llaves”: el poder de la iglesia se encuentra en el ámbito espiritual y en los dos sacramentos. 2. Aún no ha desarrollado la idea de la potesta eclesial.

Desde el Papa Gelasio I (492-496) se conoce la teología de las “dos espadas” o dos potestades, la cual permitió al derecho natural distinguir dos conceptos fundamentales: la autoridad espiritual (auctoritas) y el poder temporal (potestas) Siguiendo a San Pablo se repetía que “no hay autoridad sino bajo Dios” (Rom., 13.1) por lo que se establece que Dios ha dispuesto las cosas de tal manera que la autoridad es parte principal de su plan providencial: la auctoritas sólo puede tener su origen en el orden divino. Cosa diferente es la forma en que los hombres acceden al poder o potestas de una comunidad y esto tiene relación con la pertinencia de alguna forma de gobierno particular (monarquía, aristocracia, república o régimen mixto) para cada grupo humano y sobre la cual la diversidad de opiniones es válida. (Ayuso. (ed) 2014. 167) Claramente que esta teoría no impidió a los Papas en la alta edad media entrelazar la autoritas dada por Dios con la potesta concedida por medio de mecanismos políticos para sus propias pretensiones de poder.

La principal enseñanza a la que referiremos en el libro citado, “Utrumque Ius”, es que existía claridad desde la edad media de la existencia de dos esferas de poder, la espiritual y la terrenal, y que estas no podían estar confrontadas, sino que armonizadas, pero sin injerencias la una en la otra. Seguramente Calvino, por su formación como jurista, conocía bien esta teoría y dedicó sus fuerzas mentales para sostener la autonomía de las dos esferas, pero sin lograrlo, ya que claudicó ante una visión teocrática para la “mayor gloria de Dios”. La teocracia disciplinaria de Calvino no se centra en la conquista directa del trono y corona terrenal, sino en la poderosa influencia de la visión religiosa en el orden social y la disciplinariedad, hasta llegar a la juridificación moral de la sociedad.

La disciplina de Calvino era un dispositivo que le permitiría homogeneizar religiosamente Ginebra contra las influencias católicas, anabaptistas y de aquellos que no viven según la moral religiosa: Las leyes u ordenanzas hacen posible gobernar la moral de los miembros de una comunidad, permiten discriminar entre los que viven bajo las normas de la religión y los que no. De ahí la importancia de la excomunión, que según Marta García (2008. 121) Calvino la definía como una medida santa instituida por el Señor para castigar a los ladrones, sediciosos, asesinos, borrachos e idólatras; es decir, para hacer posible la homogeneización de la religión y el control de la moral pública y privada de los fieles, para adecuarla a los mandatos divinos. De esta manera se da un fenómeno regresivo en cuanto que, primeramente, se niega el poder que la iglesia católica a través de su sacerdocio tenía en la consciencia de las personas, la cual solo Dios puede juzgar, y ahora se pretende instituir un orden que disfrazado de “orden social” lo que persigue es el control de las conciencias, creencias y prácticas de las personas.

Los ginebrinos no aceptaron la severidad con que Calvino quería gobernar la vida y consciencia de los individuos asumiendo poderes omnímodos[6], ya que Ginebra se había sacudido el poder católico y había constituido un poder civil autónomo, el cual se encargaba tanto del orden civil como eclesiástico de la nueva religión protestante. Calvino tuvo que salir de Ginebra y exiliarse en Estrasburgo.

2.1.2.

Segunda edición de la Institución:

la disciplina

En la segunda edición de su Institución, estando Calvino en Estrasburgo, las ordenanzas se convierten en un régimen disciplinario bajo la influencia de Bucero, el cual decía: la predicación de la Biblia necesita un complemento disciplinar, la disciplina coordinará la Ley bíblica y el comportamiento individual. Marta Garcia Alonso (2008. 130-131) nos comenta: donde Lutero señalaba dos signos mediante los que Dios daba a conocer la verdadera Iglesia, Bucero indicaba tres marcas (notae): a la Palabra y los sacramentos (bautismo y comunión) añadió la disciplina.

Calvino regresa a Ginebra en 1541 a petición de Farel y de los pastores suizos, pero con la condición expresa de que regresará solamente si la magistratura se compromete a dotar a la ciudad de una constitución eclesiástica regulada conforme a la Palabra de Dios. Y Fue aceptada su condición.

Bucero influenció fuertemente el pensamiento de Calvino[7] estando en su exilio en Estrasburgo, a tal grado que éste se dio cuenta que para hacer valer en la sociedad la esfera de poder eclesial que él pretendía era necesario variar un poco algunos acentos teológicos: de la iglesia invisible como esfera de influencia espiritual se enfatiza ahora en la iglesia visible como esfera de influencia para el ordenamiento de la vida. Para Calvino esto es importante para definir su posición frente a las formas luteranas, anabaptistas o católicas: para esto las ordenanzas de carácter intraeclesiales y espirituales se deben de ampliar a formas “disciplinarias” de la vida de la sociedad ginebrina.

Calvino y Farel pretenden que las nuevas normas protestantes fueran aceptadas por los ginebrinos, cosa que no fue posible ya que estos habían pasado por la mala experiencia de sufrir por disputas y pretensiones religiosas. La gran cuestión era: ¿quién debía “vigilar y castigar” los delitos morales, la iglesia o el poder civil? El primer fracaso de Calvino, tanto como su exilio en Estrasburgo, fueron determinantes a la hora de otorgar un lugar más importante en la siguiente edición de la Institución a la comunidad eclesial visible; ya no solo se trata de ocuparse de la guía espiritual, sino se trata de establecer un orden moral disciplinario social con el fin de “homogenizar protestantemente” la sociedad contra los residuos de catolicismo y frente a la avanzada radical anabaptista. Fortalecer las bases teóricas de la Iglesia, en tanto institución visible, facilitará la conversión de la doctrina en medidas jurídicas concretas, como la elaboración de unas Ordenanzas eclesiales. (García. 2008. 127)

En esta etapa del desarrollo del pensamiento teológico-político en Calvino las leyes debían servir para aproximar la ciudad al reino de Cristo, acercando a sus ciudadanos a la condición de miembros de éste: “el fin del gobierno temporal es mantener y conservar el culto divino externo, la doctrina y religión en su pureza” (Calvino, Institución. 1219) El derecho penal era eclesial, y el derecho eclesial era penal. Es la conformación de la sociedad de cristiandad protestante. Para esto Calvino formó cuatro oficios instituidos por Dios para el gobierno de su Iglesia: pastores, doctores, ancianos y diáconos. A los dos primeros les corresponderá la disciplina de edificación y santificación. A los ancianos les corresponderá aplicar la coerción disciplinar, vigilar su observancia. Una distinción que estableció Calvino para el castigo de los delitos: las coacciones físicas están a cargo del poder civil, mientras la Iglesia estará facultada para reprender y excomulgar, pero no tendrá poder coactivo material o físico para aplicar penas como la tortura, cárcel, exilio, muerte (García. 2008. 149) Pero como hemos señalado, las imbricaciones entre el poder eclesial y civil en la Ginebra de Calvino era patentes, por lo que todo pecado era un delito y todo delito un pecado, ya que atentaba contra la ley de Dios y el orden moral social. Tenemos el caso de Servet, que, aunque no fue juzgado por el Consistorio (eclesial) sino por el Consejo de la Ciudad (civil) los delitos por los que se le asesina fueron de índole religiosos: antitrinitarismo y anti bautismo infantil. Y ciertamente fue asesinado por la intolerancia de Calvino y su secretario personal, Nicolas Fontaine.

Para justificar la nueva teología Calvino integra una teología del pecado, que, aunque es un continuum con la san Anselmo, ahora el acento se pone en los pecados personales: El esquema jurídico de la deuda se traslada así del pecado original a los pecados personales. En efecto, aun cuando el pecado original ya no nos sea imputable en virtud de los méritos de Cristo, la trasgresión de los mandatos divinos explicitados en las Dos Tablas suponía un pecado personal, en tanto implicaban una ofensa contra Dios y su moral. Como podemos notar en esta idea, la imbricación que establece Calvino entre ideas religiosas, como la idea de pecado, ahora cobra sentido político y jurídico al comprenderse como delitos que atentan contra las Dos Tablas que rigen la vida moral social y espiritual.

2.1.3. Tercera edición de la Institución: la potesta.

En 1545 Calvino hace la tercera edición de su Institución, donde pasa a definir el poder de la iglesia. La diferencia entre autoritas (ámbito de la iglesia) y potesta (ámbito civil) ya no son más: en la edición de 1545, la potestad eclesial o gubernativa[8] se amplía y se define con mayor nitidez. Ahora esa potestad pasa a constar de tres facultades[9]: una primera doctrinal, cuyo fin es la elaboración de artículos de fe, así como la explicación de los principios contenidos en la Escritura; una segunda judicial o jurisdiccional (Calvino se ocupa más bien de su función de prevención y control de la trasgresión de las normas eclesiales) y, por último, una tercera legislativa (tienen por misión la adaptación de la ley divina a las circunstancias y su aplicación judicial y no la creación de derecho)

Que esta actitud roce o no con el “principio de separación de poderes” (Calvino. Libro IV - Capítulo XI) definido por Calvino mismo depende de cómo se entienda la relación entre el Consistorio y el Consejo. Ciertamente cada poder tenía su propia circunscripción, pero también es cierto que Ginebra fue totalizada por el espíritu jurídico-eclesiástico del calvinismo, lo que resultó en un orden teocrático. En este sentido Calvino entró en conflicto con el principio luterano de “los dos reinos” al sobreapropiarse del ámbito civil, pero fue fiel al conocido “agustinismo político” el cual establecía la doctrina de la plenitudo potestatis papal, según la cual el pontífice romano, como vicario de Cristo en la administración de la salvación, podrá imponer su auctoritas sobre la mera potestas del monarca. En palabras de Calvino (Institución. 1170): “y no debe parecer cosa extraña que yo confíe a la autoridad civil el cuidado de ordenar bien la religión” … “apruebo una forma de gobierno que tenga cuidado de que la verdadera religión contenida en la Ley de Dios no sea públicamente violada ni corrompida con una licencia impune”.

Al establecer un orden político-eclesiástico Calvino crea una “sociedad de cristiandad protestante”[10], donde la autoritas se fusiona con la potesta, que va repetir, a su manera, la Inquisición en la figura del Consistorio o Compañía, la cual, como nos dice Kamen (1987. 41-42): tenían derecho a ejercer “poderes de policía espiritual” sobre la conducta y la moralidad de los ciudadanos. Bajo la influencia de Calvino el Consejo inició también varías acciones judiciales relativas a cuestiones religiosas, tales como la puesta en vigor de disposiciones sobre la asistencia a los sermones[11]. Por lo tanto, la autoridad civil y la eclesiástica se asociaron para aniquilar la disidencia religiosa. Esta visión de “orden” e intolerancia tendrá su sustento ideológico final en la Declaratio orthodoxae fidei de 1554, que a criterio de Kamen era “una defensa contumaz de la intolerancia más extremada”.

Para Van Dulmen el calvinismo tuvo mayor éxito sobre

el luteranismo debido a la mayor autonomía respecto al poder civil, que en el

caso ginebrino la esfera eclesiástica absorbió al poder civil. Este éxito se

debe en un primer momento a la poderosa influencia de Calvino a través de sus

escritos, y en un segundo momento a la dinámica y autonomía de las iglesias en

Escocia, Francia, Holanda, etc. Habrá que incluir dentro de estas razones la

fundación en 1559 de la academia en Ginebra que fue vital para la propagación,

consolidación e influencia del calvinismo. Las escuelas han sido dispositivos

de orden, control y homogenización de la sociedad. En la Ginebra de Calvino,

comenta Alonso (2008. 192) la predicación, la disciplina y la educación

religiosa se convertía en el último eslabón de una cadena que perseguía la

conformidad del fiel a la Voluntad divina, y Andrea Arcuri (2019. HS. 118) nos

amplia diciendo: En la edad confesional asistimos a la fundación de numerosas

universidades y academias, lugares privilegiados de propagación de los nuevos

principios doctrinales y de instrucción para las élites. Era necesario disponer

de un personal eclesiástico bien preparado, que fuese capaz de estar a la

altura de esos tiempos de confrontación confesional.

3. La Gloriae Dei: Predestinación, derechos reales y resistencia

3.1. La doctrina de la predestinación

La idea de predestinación tiene dos sentidos: En las palabras de la Confesión de fe de Westminster, Dios "ordenó libre e inmutablemente todo lo que suceda". El segundo uso de la palabra "predestinación" aplica a la salvación y se refiere a la creencia de que Dios designó el eterno destino de algunos a la salvación por gracia, dejando al resto para recibir condenación eterna por todos sus pecados, incluso por el pecado original. El primero se llama "elección incondicional", y el segundo, "reprobación". En el calvinismo algunas personas son predestinadas y efectivamente llamadas a su debido tiempo (regenerado / nacido de nuevo) a la fe de Dios.

La doctrina de la predestinación está vinculada al tema de la soberanía de Dios y a la ética cristiana. Para Ortega Medina (1999. 109- 110): El ascetismo calvinista actúa sobre la sociedad a la mayor gloria de Dios y exige del hombre el máximo de su capacidad y actividad en la consecución del progreso y felicidad terrenales. La actitud original consistía, pues, en enfrentarse al mundo con una resolución creadora (Lo que Weber llama “ascetismo intramundano”) muy diferente al ascetismo católico[12]. Se ha señalado que la prosperidad material y la moral ascética intramundana eran señales visibles de que la persona era parte de los elegidos, aunque para Calvino no era una fórmula infalible ya que solo Dios conoce realmente a sus elegidos, la iglesia invisible.

En la Ginebra de Calvino se castiga de diferentes maneras los vicios y la vagabandurería[13], y se exaltaba el rigor consigo mismo y el trabajo esmerado. El trabajo se convierte en una técnica, en un ejercicio de salvación y en el objeto y fin de la vida; sólo la actividad incesante es agradable a Dios. El trabajo queda limpio del estigma original, el trabajo es dignificado; en cambio el reposo y la arlotía son declarados males irremediables. Todo esfuerzo adquiere una categoría moral porque es posibilidad de salvación; de donde todo el tiempo de ocio o inactividad es condenatorio. Si el tiempo, teológicamente hablando, es gracia, quiere decir que es más preciado que el oro o tanto como éste. El time is money… (Ortega. 1999. 127) También es importante matizar lo dicho ya que Calvino insiste en prevenirnos de la avaricia.

Por ello, la teología de las vocaciones es importante entenderla como trabajo para la mayor gloria de Dios, tanto en el ámbito de las profesiones como en los diferentes roles y responsabilidades personales y ciudadanas. Dulmen (2001. 244) nos comenta: La fe no era ya únicamente objeto de un reconocimiento intelectual, sino de la cristianizacion de la vida cotidiana, en la que se incluía tanto la vida familiar como la praxis estatal. Calvino lo dice enfáticamente: En resumen, cada uno dentro de su modo de vivir, soportará las incomodidades, las angustias, los pesares, si comprende que nadie lleva más carga que la que Dios pone sobre sus espaldas. De ahí brotará un maravilloso consuelo: que no hay obra alguna tan humilde y baja, que no resplandezca ante Dios y sea muy preciosa en su presencia, con tal que con ella sirvamos a nuestra vocación (Institución. LIBRO III - CAPITULO X, XI) Esta teología de las vocaciones está estrechamente relacionada con la del “sacerdocio universal de los creyentes”, donde ya no hay diferencia de dignidad entre la vocación del poder sacerdotal y las otras vocaciones seculares, todo trabajo ha sido dispuesto por Dios para el bien social y para la gloria de Dios.

La predestinación está vinculada al tema de las vocaciones: si eres prosperado por medio de tu trabajo, además de honrar a Dios, esto pudiera ser señal de ser elegido. El trabajo duro hace próspera a la persona, ahorrar aumenta la prosperidad de las personas, sin vicios estas ganancias no se despilfarran, y así tenemos un círculo cerrado: trabajo-prosperidad-honra a Dios-señales de ser un elegido, o en palabras de Calvino: “que la firmeza de la elección se conjunte con la vocación”. Elección y vocación debían expresarse en una ética que revelase la majestad de Dios y la manifestación en la tierra de la gloria divina dentro de un Estado teocrático al que todos habían de servir incondicionalmente (Dulmen. 2001) Aunque es importante remarcar que las ganancias económicas no son seguridad, pero por lo menos calman los nervios de acuerdo a que Dios te prospera y reconoce por tu trabajo.

Esta visión imbricada de lo social (vocaciones) con lo espiritual (elección) permite fundar una ética social, familiar y personal normativa y severa, la cual se sustenta en una antropología negativa. Lutero y Calvino asumen la doctrina de pecado original[14], pero la radicalizan trasladando el sentido del pecado original como culpa hereditaria y solidaria (massa damnata; Rom. 5: 12) hacia un sentido más individual que obliga a responder individualmente por los pecados cometidos contra las Tablas de la Ley. Como consecuencia se llegó, contrario a lo que perseguía la Reforma, a subordinar la conciencia personal a los preceptos de la ley externa; la conciencia que debía ser liberadora del poder coactiva de leyes externas (Papas, Encíclicas, Bulas,) vuelven, con Calvino, a ser coaccionadas por la nueva visión teocrática calvinista. Así nos lo plantea Guido Fassó (1982. 44): En el mismo plano puramente ético-religioso, la llamada a la conciencia individual viene a significar la subordinación de ésta a los preceptos objetivos de la ley mosaica. Esto dará lugar, en contradicción con la inspiración fundamental de la Reforma, a un legalismo no menos sórdido y árido que el de la ética escolástica.

3.2. Legitimación

de los derechos reales

Toda persona particular que atente contra el tirano es abiertamente condenada por Dios.

Calvino.

Institución. Libro III, X-XI

En Calvino podemos

reconstruir dos caminos completamente diferentes respecto a la comprensión de

la autoridad: el sometimiento o la resistencia activa. Estas dos posturas

pueden entenderse como la teoría de la “potestad descendente” y la “teoría

ascendente” postuladas por Walter Ullman. Aunque el poder era proclamado

oficialmente como teocrático-descendente, siempre era necesario grados de

“consentimiento del pueblo”. De esa manera, la teoría ascendente propone que el

pueblo es el origen del poder gobernar y crear leyes, aunque sea por medios de

representantes: esto se ajusta mejor a la visión cristiana; en las doctrinas

descendentes del poder, la autoridad gubernativa y la competencia legislativa

se consideraban poderes derivados del mismo Dios quien los instituía en sus

vicarios o lugartenientes: la delegación constituía el fundamento de dichas

teorías políticas (Ullman, 1999, Historia del pensamiento político en la edad

media. Barcelona, Ariel. 152-156)

En el caso de la sumisión a las autoridades (potestad descendente), y siguiendo a Manuel Arjona (2001. 15) Calvino afirma que el magistrado tiene el papel de vicario de Cristo y lugarteniente de Dios, lo que conlleva un sentido de divinización de la autoridad civil, así como reflexiona Marta García (2008. 215): La política misma tiene en la divinidad su fundamento, pues es el medio elegido para mantener el orden en el mundo —es decir, castigar al malvado y proteger al bueno— y de facilitar la convivencia humana. Negar la necesidad de la política y de las Leyes sería negar la misma condición humana. De este modo, así como la política es querida por Dios y no efecto del pecado, los gobernantes tampoco deben su existencia a la perversidad humana sino a la providencia.

El sometimiento a la autoridad es un instrumento de santificación para Calvino. Un breve resumen de las ideas principales sobre esta postura calviniana la obtenemos de Manuel Arjona en el libro ya referido: si el gobierno es coparticipe en la santificación de la comunidad, entonces el sometimiento a la autoridad es la condición necesaria para la santificación de la comunidad. Por ello, Calvino ordena que “quien resiste la autoridad del poder civil desprecia el gobierno de Dios, y por ende, le hace la guerra a Dios”. Para Manuel Arjona Calvino sostiene que el gobernante negligente, inhumano, saqueador, en parte, es resultado de los pecados de los ciudadanos, por ello el cristiano debe “concentrarse en analizar sus propios pecados para calmar su impaciencia”: “es entonces necesario reconocer los pecados y rogar a Dios porque él restaure el ejercicio del gobierno”. “En todo caso, el deber del creyente es implorar la ayuda de Dios, en cuyas manos está el corazón de los reyes”.

Este planteamiento es coherente con el llamado a la “resistencia pasiva” que hace Calvino a los creyentes ante las autoridades que no honran ni glorifican a Dios, peor aún aquellos gobernantes que son impedimentos para la predicación del Evangelio. Para Calvino era posible la “resistencia activa”, pero esta no podía estar en manos del ciudadano privado, sino que solamente le competía oponer resistencia a los magistrados, y esto es claro debido a dos cuestiones: primero, a la concepción aristocrática del poder en Calvino, el cual se oponía a la democracia ya que, según él, podría degenerar en anarquía (Arjona. 2001. 25); segundo, su idea de omnipotencia de Dios esta liberada del principio de contradicción (Cappelletti. 1994. 17)

La libertad cristiana, por lo tanto, se debe entender en Calvino, desde el ámbito espiritual, más no político. Lo político corresponde al área de las autoridades civiles que tienen la “espada” para obligar a vivir según la voluntad de Dios a los no cristianos o cristianos no perfectos; por su lado los cristianos “perfectos” son libres de las autoridades en el sentido de que cumplen perfectamente las leyes y no deben temer ya que están “sometidos a las autoridades”, cumpliendo de esa manera la ley de Dios (Rom. 13) y las leyes de los hombres[15]. De esta manera, el derecho a la resistencia activa ante los abusos de las autoridades queda anulado: por un lado, no puede resistir a la autoridad el creyente imperfecto, que no cumple la ley de Dios ni de los hombres, y por otro lado, el cristiano “perfecto” que cumple perfectamente la ley, ya es espiritualmente libre, aunque sometido política y jurídicamente a la autoridades civiles, lo cual es su deber cristiano.

Lo postura de “potestad descendente” fundó una concepción monárquica del poder, basada en el derecho divino de los reyes. Calvino acabó por divinizar la política al acogerse a la tradición del derecho divino de los reyes (García. 2008. 218) Con la impugnación del poder del Papa y del orden político-eclesiástico internacional llamado sociedad de cristiandad, se pudiera decir lo que Cappelletti (1994. 19) critica de Occam: La impugnación del poder de los papas se realiza en nombre de una absolutización del poder de los reyes.

Al parecer esta última afirmación de Cappelletti es un tanto exagerada, ya que la impugnación calviniana se da por la sobreapropiación del campo político y de las conciencias (las cuales solo Dios era capaz de juzgar y dominar) por parte del poder eclesial, pero al mismo tiempo Calvino sostiene la autonomía del ámbito eclesial de las garras del poder civil. Al parecer la sumisión que Calvino fundamenta como condición sine qua non de ser un buen ciudadano y creyente, en principio no era para sobre-fundamentar y legitimar el poder per se de los gobernantes, sino como consecuencia de su teología de la Gloria y de la omnipotencia de Dios, la Theatrum Glorie Dei.

En este sentido, la idea de “las máscaras de Dios” y la “theatrum gloriae Dei” sustentan la Omnipotencia de Dios que se revela en el mundo, donde las autoridades, buenas o malas, son representaciones del obrar de Dios; ya no es, pues, directamente la legitimación del “derecho divino de los reyes” sino el derecho absoluto en Dios que de manera providencial[16] gobierna y dirige todo cuanto acontece, y es propio de su derecho de Majestad y Gloria que nada ni nadie este fuera de su poder y voluntad (Mt. 10: 29-30) Ahora, por traslado del énfasis “a la mayor gloria de Dios” hacia la legitimación del poder de los príncipes y reyes por los teólogos-políticos[17] de la corte palaciega, es que la doctrina calvinista llegó a entenderse como legitimación, o de un Estado- Autoridad[18], o de una Monarquía cuasi divina.

4. La potestad ascendente, como consecuencia del pensamiento calviniano

En el pensamiento calviniano hemos puesto en evidencia que no cabe la democracia sino el modelo aristocrático e hierocrático; el gobierno civil (voluntad del Soberano) es expresión del gobierno divino (voluntad de Dios), y por lo tanto, el gobierno de los mejores son aquellos que gobiernan con las tablas de la ley; es una hierocracia. Por lo tanto, es anulado el derecho a la resistencia como iniciativa del pueblo y solo en casos excepcionales es que puede un magistrado oponer resistencia activa contra el gobernante. La posibilidad de la desobediencia aparece como una excepción que sólo se justifica cuando el gobernante incumple sus deberes cristianos, obrando contra la autoridad de Dios que sostiene la suya propia. En estas condiciones, y sólo en éstas, se le podrá oponer otro magistrado, es decir, una instancia que en el ejercicio de su misión cristiana pueda contener al gobernante. El pueblo carece aquí de iniciativa propia y sólo actuará subordinado a este magistrado que ejerce como tutor suyo (Arjona. 2001; García. 2008).

Calvino mantuvo su postura de respeto a las autoridades, pero lo que no podía sospechar era el giro que tomarían los acontecimientos. Los siguientes párrafos son un resumen del capítulo final del libro de Rubén Arjona, abundantemente referido en este trabajo.

Ciertamente Calvino a través de su abundante correspondencia y literatura influencia toda Francia, por lo que las autoridades mandan prohibir esa literatura. Fue inevitable que las ideas de Calvino conmocionaran y llevaran a estados de ánimos y acciones contra el orden francés el cual se aferraba a la antigua confesión. Como ejemplo de cómo caldeaba los ánimos las ideas subversivas calvinistas podemos citar la conspiración de Ambroise contra el Rey Francisco II, de la cual Calvino se apartó, y aunque fracaso y sus participantes fueron asesinados en 1560, sí logró sacar a luz la existencia de insatisfechos por la opresión religiosa católica y contra el monopolio político, a estos insatisfechos se les llamó Hugonotes (Arjona. 2001. 50-51).

A partir de 1559 y hasta principios de 1562, la mayoría de las comunidades calvinistas adquirieron la protección de algún noble prominente, lo que significó la militarización de estas comunidades, toma de templos y destrucción de imágenes, a despecho de Calvino. Paulatinamente el control del movimiento estaba transfiriéndose de la mano de los pastores de Ginebra a la de los nobles” (Arjona. 2001. 58-59) Esto permitió ir ganando influencia a la causa protestante a tal grado que la reina Madre, Catalina de Médicis, por sugerencia de Coligny, afecto a la Reforma, convocó a un Consejo de notables para hablar de las divisiones religiosas para tranquilizar los nervios en 1560 en el palacio de Fontainebleau. Los protestantes solicitaban dos cosas: Tolerancia y libertad de culto. Hubo un gran avance, pero quedaban cosas por resolver, así que Catalina de Médicis extendió en 1561 invitación a los líderes de ambos bandos para reunirse en Poissy. No pudo llegar Calvino pero lo representó en la defensa protestante Teodoro Beza, al cual Calvino halaga por su intervención: “recibimos su discurso en el que Dios guío su mente y lengua de forma maravillosa” (Arjona. 2001. 61)

Por el crecimiento numérico de los protestantes, 3, 000,000 de una población de 20, 000,000, y la poderosa influencia de la imprenta ginebrina, es que se emite el Edicto de Tolerancia, que permite por primera vez a los hugonotes practicar su fe. Este edicto llegó muy tarde ya que un día antes las tropas del Duque de Guisa (antiprotestante) masacraron a un grupo de protestantes en Vassy[19], como respuesta el príncipe Luis de Borbón envió un manifiesto llamando a los protestantes a armarse para oponerse a Guisa. Fue hasta este momento que Calvino abiertamente apoyo el movimiento de resistencia y defensa ya que quien hacia resistencia era un príncipe “de la sangre”, o sea, una autoridad puesta por Dios. De esa manera, toda la movilización armada estuvo basada en la estructura de la iglesia.

Rubén Arjona nos informa sobre la postura final de Calvino: Calvino parece concluir que no apoyar la causa armada sería tanto como rechazar la gracia de Dios. Dios, después de todo, puede servirse de cualquier medio para sus propósitos. Citando el comentario al libro del profeta Daniel Calvino plantea: “Por nuestro propio bien debemos considerar lo que el profeta está enseñando, cómo las revoluciones son testimonio del poder de Dios y nos muestra con el dedo la verdad, es decir, que los asuntos de los hombres son dirigidos por el Altísimo” (p, 70) En ese mismo sentido Leopoldo Cervantes (2010. 176) apunta que la confrontación contra los gobernantes se da, en el pensamiento calviniano, “Cuando los gobernantes pretenden, de manera idolátrica, suplantar a Dios. El conflicto es evidente: se trata de “usurpadores que atropellan el honor de Dios”.

La comprensión de la resistencia contra los gobernantes se da en un contexto particular en que las tensiones políticas y religiosas ponían en peligro el proyecto reformador y la paz social, entonces era posible que Dios levantara un libertador. Cervantes Ortiz (2010, 177), en referencia a Crouzet, afirma que para Clavino “la majestad de Dios puede intervenir cuando su bondad, poder y providencia determinen que surja un elegido … para castigar una dominación injusta y liberar de la calamidad al pueblo inicuamente afligido”. El esquema bíblico que sustenta esta idea está fuera de discusión, pues basta con recordar la historia de Moisés: el caudillo experimenta una vocación liberadora que lo pone a las órdenes de la voluntad divina”.

El desarrollo de esta postura calviniana tomó causes, tanto monárquico como monarcómaco[20]. Esto es expresión de la complejidad en el pensamiento de Calvino, el cual siempre tuvo como eje la gloria y omnipotencia de Dios, pero matizados según la experiencia de gobierno político-eclesiástico en un tiempo de transformación estructurales, religiosas y filosóficas.

Como podemos observar, el desarrollo de la causa protestante en Francia y la Ginebra de Calvino, pasó de ser un factor de sumisión bajo la visión aristocrática y teocrática de Calvino a un factor revolucionario bajo el poder de los nobles. Las motivaciones fueron políticas, económicas y religiosas de parte de los nobles, la burguesía y creyentes protestantes, respectivamente, en una época donde se transita hacia la construcción de los Estados-nacionales, una economía protocapitalista y hacia la multiplicidad de confesiones.

Por ello es que no podemos entender el impacto del movimiento de Reforma sin comprender el tejido de fenómenos históricos que lo hicieron posible, y por otro lado, no podríamos entender el desarrollo del espíritu de la modernidad sin comprender correctamente los orígenes y desarrollo del protestantismo. Así como plantea Andrea Arcuri (2019. HS. 124- 126): La formación de la sociedad “moderna” no se produjo en contraposición al cristianismo y a la religión, sino más bien se benefició en ciertos aspectos de las fuerzas homogeneizadoras y disciplinantes desencadenados por la confesionalización. La tesis que se quiere respaldar en este apartado es que la consolidación de las Iglesias confesionales, las cuales impusieron un modelo de religiosidad disciplinado y doctrinalmente definido, ayudó al nacimiento de lo “moderno”. Se destaca que el proceso de desarrollo del Estado moderno está arraigado, o al menos debe buscarse, en la época confesional, concretamente en los dos procesos más importantes del periodo: confesionalización y disciplinamiento; éste, inicialmente eclesiástico, llegaría a ser militar, burocrático, político, económico, cultural, social, y acompañaría toda la fase de evolución del absolutismo europeo, constituyendo una premisa imprescindible para la democratización de los siglos venideros.

A lo dicho por Arcuri debemos agregar muchos otros aportes al campo de la cultura, el derecho, la música, la arquitectura. Todo ello permeado de las luchas religiosas: También en el ámbito de la urbanística y de la arquitectura es posible detectar los signos de la contraposición confesional: si la magnificencia barroca fue ciertamente un símbolo de la pomposidad y del esplendor católico, el mundo protestante prefirió un estilo más austero, sobrio: “El edificio era programa político y religioso” (Arcuri. 2019. 117); así también en el caso de la música protestante, que en palabra de Ana Rodríguez (2013. 54): En el momento en que se implanta la Reforma se hace necesario encontrar una fórmula litúrgica que no confunda a los fieles, habituados al canto gregoriano y a la lengua latina, a la monodia y a la modalidad, al canto melismático (ejecutado por cantantes veteranos). Sin embargo, los reformadores preconizan la participación de todos los fieles: los usos se alteran, las mentalidades cambian. Ana Rodríguez cita a Bucero al respecto: “No admitimos ninguna oración ni ningún canto que no sea tomado de las Escrituras, y, pues oraciones y cantos deben contribuir a hacer mejores a las gentes, sólo permitiremos la lengua alemana, para que el laico pueda decir “Amén” sabiendo lo que dice. Este era el sentir tanto de Calvino y Lutero.

Los conflictos político-religiosos dieron lugar a enfrentamientos bélicos, que en los casos de Lutero y Zwinglio se podía zanjar por medio de las armas de los príncipes y del pueblo, respectivamente; así no con Calvino, el cual considera que solo un magistrado o noble puede resistir. Llegado el momento los hugonotes y príncipes calvinistas se alzan en armas y se da la Guerra religiosa en Francia de 1562 a 1598, en el marco de diferentes guerras en Europa a causa de la nueva configuración política religiosa (Cf: Greengrass, Mark. 2015. 1517-1648)

Con la paz de Westfalia de 1648 se tomaron varias medidas que tuvieron importantes implicaciones religiosas: el principio del cuius regio eius religio, ya establecido con ocasión de la paz de Augsburgo del 1555, fue extendido a los territorios calvinistas del Imperio; por esta vía las Iglesias reformadas consiguieron una legitimación oficial dentro del Sacro Romano Imperio. La paz de Westfalia, además, logró poner fin, si bien con equilibrios precarios, a la etapa de conflictos religiosos en el continente (Arcuri. 2019) Todo este escenario de luchas religiosas fue una de las causas que permitió desarrollo una filosofía política y jurídica fundamentado menos en lo religioso y en los derechos divinos del monarca, transitando hacia el desarrollo del Parlamentarismo, Constitucionalismo y Republicanismo. En palabras de Guido Fassó (1982. 47): En la primera mitad del siglo XVII se da la vuelta a la idea del derecho natural como expresión de la razón y no como decreto arbitrario de la voluntad de Dios, esto conduce en el mundo protestante al gradual abandono de las concepciones teocráticas del Estado y del derecho. La sociedad humana y su organización política y jurídica irán sustrayéndose de la esfera de jurisdicción de lo religioso y, por consiguiente, de la Iglesia reformada, para ir siendo consideradas parte del campo de la legítima competencia de la actividad del hombre en cuanto tal, es decir, en cuanto ser racional. La visión teológica del derecho y el Estado propios de Lutero y Calvino se sustituirán pronto por la afirmación del carácter puramente terreno, y por ello laico, de los mismos.

5. Algunas

reflexiones finales desde América Latina

En las anteriores reflexiones hemos referido algunos elementos de la cuestión política y eclesial en Calvino, desde sí mismo y desde sus intérpretes. El proceso de construcción de la teoría de la potesta desde la perspectiva de la Gloriae Dei la hemos presentado desde los replanteamientos calvinianos de su Institución en sus tres etapas de edición, que reflejan la evolución de su pensamiento desde la experiencia del ejercicio del gobierno civil-eclesial. Asimismo, hemos presentado la relación entre predestinación y vocación dentro del ordenamiento civil y religioso, o sea, dentro de una estructuración civil con fundamento teológico. Y, por último, hemos mostrado la tensión en el pensamiento calviniano entre la obediencia a las autoridades y la posibilidad de la rebelión. ¿Qué posibles significados pueden tener estos aprendizajes históricos y teológicos para América Latina?

América Latina ha sido codificada por tres procesos estructuradores que se repiten en diferentes épocas y en diversos matices en las diferentes zonas de Nuestra América, principalmente en la época colonial: la dominación política y militar, dominación religiosa y cultural, dominación económica y comercial. Estos procesos se entrelazaron para dominar, no solo los cuerpos personales, sociales y territoriales, sino las subjetividades, identidades y pertenencias: es el genocidio, epistemicidio y deicidio que formó una intersubjetividad de dominación, como base de la reproducción colonial, y posteriormente, neocoloniales.

En medio de este proceso de estructuración de Abya Yala hacia la modernidad occidental, en que la ideología monárquica y eclesiástica definían las relaciones de producción-explotación y sujeción, existía un rio subterráneo dentro del proceso de “cristianización” que permitió la disputa de Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, entre otros blancos occidentales, que desde la pluma, la incidencia política y el compromiso con los indígenas nos legan una vertiente liberadora del Evangelio en América Latina y que se expresa en muchas comunidades indígenas y valientes guerreros y guerreras que se opusieron a la dominación, terminando masacrados; la resistencia y subversión a la dominación terminó por adquirir la forma de sincretismo. No solo los conquistadores aprovecharon la fe indígena en sus dioses para transmutarlos en las divinidades del cristianismo católico tridentino, sino que los mismos artesanos, orfebres y escultores indígenas irrumpieron en la estética de la dominación con sus creencias (Carlos Fuentes, 2009).

El mestizaje cultural esta permeado de la religiosidad popular en América Latina, que significa la reapropiación de la fe del sistema de poder en la sensibilidad y expresiones propias del pueblo. A esto quiso responder con “disciplina pastoral” el catolicismo ultramontano del siglo xix y el catolicismo antiliberacionista de la segunda mitad del siglo xx.

La arquitectura del poder global no deja lugar a dudas: después de la caída del proyecto del socialismo real en los años 90 y la estructuración de la uni-versalidad occidental e imperial las condiciones de vida de millones de personas, los pueblos y la red de la vida en todas sus formas, se ha deteriorado más, llevándonos a la posibilidad cada vez más real del colapso multinivel o intra e intersistémico.

En estos trances, los movimientos neoconservadores y neofundamentalistas emergen, como cuando el sol se oculta y las sombras prevalecen. Estos movimientos son signos de decadencia, ¿pero de qué? He ahí la gran cuestión: la decadencia del antropocentrismo, de la racionalidad instrumental, del capitalismo, del patriarcado y los Estados modernos: en una idea, la lógica moderna de dominación y acumulación.

En este estado de cosas la herencia calviniana nos deja lecciones importantes, a seguir o a repensar para subvertirlas en líneas de reflexión-acción transformadora.

5.1. Gloria de Dios y vida abundante.

La visión de la gloria de Dios en Calvino cobra relevancia desde la perspectiva de su formación jurídica. No puede haber nada fuera de la gloria de Dios, todo revela su majestad. Por ello la vida civil también debe estar ordenada por las dos tablas de la Ley, y el cuidado de tal ordenamiento está en manos de los gobernantes (Calvino. Institución. 1175) Desde el punto de vista teológico-político Calvino entiende el orden civil en relación con la voluntad y plan de Dios, la ley divina en relación con la ley del orden social y la potesta en relación con la autoritas. La vida civil depende de ello, la gloria de Dios así se revela. Aunque Calvino reconoce que muchas veces los gobernantes son indignos de su investidura, los cuales “ponen en venta todas las leyes” (Calvino. Institución. 1188) y por eso no hay mal en resistirlos “piadosamente”, esto no es suficiente para resistir las estructuras de pecado en Latinoamericana desde una perspectiva de creyente.

La gloria de Dios en Latinoamérica debe entenderse de forma emergente y no descendente: emerge en los procesos de resistencia al pecado estructural y en las propuestas de vida digna y bien común. La gloria de Mammón es el triunfo del capital, construido por la explotación y extracción de la sangre y sabia de los pueblos y la Madre Tierra. Una gloria descendente y monárquica no sirve para subvertir las estructuras y lógica de pecado: la dominación de un ángel da lo mismo a la dominación de un demonio, la diferencia no se da a nivel de la crueldad de la dominación, sino en el engaño y autoengaño; es la era del tecnocapitalismo y la hipercultura (Byun Han, 2018. Hiperculturalidad. Herder. Barcelona.).

La gloria de Dios emerge del tejido de dignidades, resistencias, creatividades e imaginarios en la apuesta y compromiso diario, cotidiano y desde la fuerza de los pequeños, por un mundo donde quepan todos y todas en relación dinámica con las redes bio-tecno-sociales de justicia. Para Calvino la justificación es gratuita y en ella se debe considerar que “el hombre no se puede atribuir ni una sola gota de justicia sin sacrilegio, pues en la misma medida se quita y rebaja la gloria de la justicia de Dios” (Calvino. Institución. 589) Este teocentrismo calviniano de la gloria de la justicia de Dios es importante en el marco de nuestra reflexión latinoamericana, ya que permite trascender el individualismo y la meritocracia capitalista por el bien y la justicia como parte del tejido relacional de los pueblos, de donde emerge la gloria de Dios. La Justicia es relacionalidad: yo soy si tú eres, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es exactamente lo que significa gracia estructural: La gloria de Mammón estructura la red-poder; la gloria de Dios emerge en la vida entrelazada, de donde se reestructuran relaciones de justicia para el bien común.

La gloria de Dios se revela en el rostro de la niñez alimentada, incluidas en sistemas educativas y de salud; en comunidades indígenas reivindicados sus territorios autónomos, en las comunidades negras y sus luchas por la identidad y territorialidad, en las mujeres y la iluminación del patriarcado militarista y ecocida, en las juventudes y sus derechos a la palabra y asumir los liderazgos de sus propias sociedades, etc. La gloria de Dios emerge cuando la gracia psico-espiritual torna en gracia estructural.

El paso de la gracia como energías psico-espirituales a estructuras graciosas o engraciadas es posible cuando existe santidad política. La santidad política no es gobernar con la Biblia en la mano, ni mucho menos coaccionar la conciencia social moral desde mecanismos de control y vigilancia, sino hacer coherente la visión de justicia de Dios con decisiones políticas que construyan estructuras inclusivas para el bien común. Por lo tanto, santidad política son hechos políticos coherentes con la justicia. La justicia del reino de Dios es amor que dignifica: todos y todas estamos invitados a sentarnos a la mesa a compartir el pan.

Me gustan dos expresiones teológicas clásicas para discernir el perfil de la persona o comunidades liberada-para-liberar: homo renatus y fidelis. Homo renatus es aquellas persona o comunidad que ha renacido al tejido de la vida y es consciente de su pertenencia; es “fiel” al pacto de vida. El viejo homo aeconomicus ha quedado atrás, he aquí la nueva vida.

Calvino no estaba equivocado en cuanto es necesario expresar las energías psico-espirituales en la vida concreta de las comunidades, en lo que desatinó fue en confundir el ámbito de la autoritas con el ámbito de la potesta, aún peor, en que el régimen teocrático había erosionado la distinción entre pecados y delitos: solo los delitos son punibles y perseguibles por las autoridades civiles, no las faltas religiosas. Lo dicho no supone un dualismo, sino una distinción de esferas dentro la vida social: las personas somos una unidad bio-psico-socio-espiritual, cada esfera tiene una lógica interna propia que si no se respeta se corre el peligro de colapsarla, afectando toda la unidad antropológica. Se puede fallar aquí por insuficiencia o por exceso.

5.2. De la juridificación como estructuras de pecado al pacto con la red-vida

La juridificación de la moral religiosa y la estructura teocrática calviniana queda entre dicho en América Latina por la histórica estructuración jurídico-religioso y económico militar de nuestras sociedades, resultante en una forma de sociedad de neocristiandad en medio de los procesos occidentales de modernidad y secularidad, que negó la libertad, la justicia y las cosmovisiones diversas. En América Latina la juridificación reactiva, utilizando la categoría de Juan Vaggione, resultó en el control y sometimiento de las subjetividades e identidades ancestrales y la legitimación de las monarquías, capitales, y gobiernos autoritarios en Nuestra América. Fue el triunfo de la gloria de Mammón y de sus estructuras de pecado.

Por lo contrario, el pacto con la red de la vida es inherente a la espiritualidad bíblica. En Génesis 2 al ser humano se le dice que debe cultivar y cuidar la creación, en la recreación de la vida por Jesucristo el ser humano es reinsertado en la red de la nueva vida (el creyente, como nueva creatura, esta entrelazado en la nueva creación) y en la promesa de la restauración de todas las cosas la creación gime por su liberación. Es necesario comprender la palabra creación y nueva vida no espiritualistamente ni reducida, sino en todas las formas, dimensiones y expresiones de la vida: la justicia social, ecológica, ambiental, de género, generacional, energética, cultural, etc.

Esta vertiente de la espiritualidad cristiana se entrelaza con los anhelos de justicia y dignidad de los pueblos de Latinoamérica, pueblos que viven y celebran su fe en el Dios de la vida, la fiesta y la justicia. Esta vivencia y celebración en medio de todas las opresiones es signo apocalíptico de la promesa de la vida plena en la presencia de Dios. Por ello, hoy es tan pertinente la teología de la liberación latinoamericana para denunciar todo aquello que niega la vida de las personas encubriendo la gloria de Dios, para proclamar que la gloria de Dios es la vida en dignidad de toda persona, para anunciar el proyecto del reino de Dios como redes de plenitud de vida; así también, para declarar a los tiranos y malvados la posibilidad de restituir al agraviado, excluido u oprimido, como única forma de liberación del pecado.

En América Latina, en la segunda mitad del siglo xx, podemos rastrear un sinnúmero de movimientos, colectivos y redes en resistencia frente a las dictaduras, el capitalismo, el imperialismo, el desarrollismo y el patriarcalismo. El movimiento de liberación aglutinaba a diversos sectores sin que eso significara una única articulación. Dentro de estas expresiones la teología de liberación latinoamericana aglutinaba a diversos sectores cristianos. En las dos primeras décadas del siglo xxi hemos sido testigos de diversos oleajes de movimientos sociales, desde la primavera árabe (2009) hasta la primavera centroamericana (2015-2018) y las protestas en Suramérica contra diferentes males de la red-poder. La gracia psico-espiritual la podemos encontrar en estos y otros grupos o proyectos para la vida en común, tanto religiosos como laicos, desde el compromiso con la justicia en diferentes frentes: Unos actúan confiando que Dios les fortalece para proclamar nueva vida, los otros actúan confiando en que su causa es justa. El gran reto es transformar esta gracia psico-espiritual en gracia instituida o gracia estructural.

Ahora podemos decir con mayor claridad que la teología de la liberación vuelve a ocupar un lugar destacado en las nuevas búsquedas de justicia en medio de las estructuras de pecado del capitalismo de ayer, y del tecnocapitalismo de hoy. Ante la persistencia y transformaciones de las estructuras de pecado, menos identificable, definible y ubicable, y más excluyente, explotadora y vigilante, surge la necesidad de hablar de gracia estructural para hacer referencia a la apuesta y compromisos por humanizar los diferentes sistemas que conectan y dinamizan nuestras sociedades: economía, política, tecnología, culturas, ecosistemas, sistema climático e informacional. El capitalismo es insalvable, pero los sistemas que dinamizan las sociedades deben estar informados de la nueva lógica de gracia.

Por lo dicho, podemos entender la gracia estructural como redes o sistemas (lógica) que producen espacios de vida para todos y todas por igual, en relación con prácticas sustentables con los otros sistemas de vida no humanos. La gracia estructural no es una institución social o política en específico, sino una lógica llena de intencionalidades de vida que estructura, da dinamismo y poder a las instituciones que gestionan la vida en comunidad. Confundir el hecho social positivo con la dimensión de la gracia sería un error, el cual consistiría en divinizar estructuras provisionales. La gracia instituida en las estructuras institucionales no es una esencia prepolítica, sino la expresión de la voluntad popular iluminada por anhelos de justicia y bien común. Es la labor del homo renatus y fidelis.

Por tanto, debemos ser conscientes que la relación entre gracia estructural, las energías psico-espirituales y la emergencia de la gloria de Dios, da como resultado la nueva vida, o sea, la configuración del homo renatus y fidelis: personas o comunidades tejidas por la lógica de la Gracia, comprometidas y fieles con el pacto de vida.

Desenmascarar a Dios, entonces, es quitar las máscaras y ver de qué Dios-es estamos hablando. Desde la experiencia latinoamericana las máscaras de Dios están manchadas de sangre, porque detrás de ellas realmente lo que había era una estructura de muerte, explotación, exclusión y dependencia de las mayorías empobrecidas en favor de los intereses de las élites religiosas, políticas y económicas. Estas máscaras las hemos llamado pacificación y cruz, independencia, progreso, desarrollo, democracia, socialismos, liberalismo, cristianismo, industrialismo, entre otras, que no eran más que diversas formas como Mammón se cambiaba su máscara. Otras formas más institucionalizadas en que el pecado estructural de Mammón se escamotea es a través de leyes y sistemas judiciales que sirven de facilitadoras a los intereses de las redes de poder: son máscaras, o mejor dicho, enmascaran la justicia.

Dios no usa máscara, sino que se nos presenta con rostro desnudo: en los rostros negros, de la niñez, de mujeres, campesinos, indígenas, etc. Estas no son máscaras, sino presencias reales y concretísimas: en esos rostros se juega la verdad de toda idea o imagen de Dios. Dios se reveló en el rostro de Jesús de Nazaret, una persona concretísima perteneciente a un pueblo sojuzgado, discriminado por su nacimiento y tenido por demente por los suyos; un hombre que lleva en su cuerpo e identidad las marcas de una etnia tenida por poco. Más, la fe de este ser humano insignificante para el sistema de poder, resultó en la clave para subvertir el orden de Mammón: toda persona o comunidad, por muy insignificante que aparente dentro de las estructuras de poder, puede revelar el rostro del Dios de vida a través de sus actos de rebeldía contra las injusticias y de sus propuestas de convivencia y bien común; es revelar la gloria del Dios de vida.

Nos alejamos totalmente de la postura calviniana de que Dios pueda enviar a crueles gobernantes (máscaras de Dios) para llevar a cabo sus planes, aunque esto signifique derramamiento de sangre, sufrimiento y destrucción desoladora. Esta visión posexilica de las tradiciones hebreas tienen su razón teológica y pedagógica ubicada en su debido contexto, más no es recta desde el Evangelio revelado en Jesús, el Cristo; pero tampoco es correcta vista desde la historia de los pueblos latinoamericanos violentados históricamente por diversas potencias. Nos alejamos, de igual manera, de la postura del “héroe” o “Mesía” individual como enviado para liberar a los pueblos; creemos en la mesianidad de los propios pueblos para luchar por alcanzar su liberación y construir las condiciones de vida en comunidad: el Mesías se revela en los actos mesiánicos de los pueblos que trabajan por la justicia.

A final, desenmascarar a Dios es tirar por el suelo todas las falsas imágenes que se han hecho pasar por el verdadero Dios, todos los discursos de dominación que encubren el poder mesiánico de las comunidades y grupos vulnerabilizados o que romantizan a las mismas. La gloria de Mammón es el control total, es una estructura de pecado que reproduce el solipsismo de un yo-totalizador y uni-versalizador: la máscara de este yo-totalizador hoy día está compuesta por el tecnocapitalismo, la tecnocolonialidad y el transhumanismo. La Gloria de Dios como red de vida emerge de las dignidades de los pueblos, es relacional y no tiene máscara, sino transparencia en la fe y esperanza en actos concretos de amor liberador.

Bibliografía

Arcuri,

Andrea. Confesionalización y disciplinamiento social: dos paradigmas para la

historia moderna. Hispania Sacra, 143.

enero-junio 2019, 113-129. https://doi.org/10.3989/hs.2019.008

Arjona, Rubén. (2001) De la sumisión a la revolución. Basilea. Centro Basilea de Investigación y Apoyo.

Ayuso, Miguel. (2014) UTRUMQUE IUS. Madrid. Ed. Marcial Pons.

Calvino, Juan. (1999, 5ta edición) Institución de la religión cristiana. II Tomos. Barcelona, FELiRe.

Cappelletti, Ángel. (1994) Estado y poder político en el pensamiento moderno. Mérida, Venezuela.

Cervantes, Leopoldo. (2010) Un Calvino latinoamericano para el siglo xxi. México DF, Publicaciones el Faro.

Fassó, Guido. (1982) Historia de la filosofía del derecho. T.I y II. Madrid, Ediciones Pirámide.

Fuentes, Carlos, (2009). El Espejo Enterrado. México D.F. TAURUS.

Greengrass, Mark. (2015) La destrucción de la cristiandad. Europa 1517-1648. Barcelona. Ed. Pasado&Presente.

Han, Byung. (2018) Hiperculturalidad. Barcelona, Herder.

Kamen, Henry. (1987) Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa moderna. Madrid. Alianza editorial.

Lortz, J. (1982) Historia de la Iglesia. Antigüedad y Edad Media. TI. Madrid. Cristiandad.

García Alonso, M. (2008) La teología política de Calvino. Barcelona.

Anthropos Editorial.

Ortega, Juan. (1999) Reforma y modernidad. México, UNAM.

García,

Manuel. (1986) El estado de partidos. Madrid, Editorial Alianza.

Pérez -Baltodano, A. (2003). Entre el Estado Conquistador y el Estado Nación. Managua. IHNCA.

Ricouer, P. (1976) Introducción a la simbólica del mal. Buenos Aires. Editorial La Aurora.

Ullman, Walter. (2003) Escritos sobre teoría política medieval. Buenos Aires, editorial Eudeba.

Ullman, Walter (1999) Historia del pensamiento político en la edad media. Barcelona, Ariel.

Vaggione. (s/f ) El activismo religioso conservador en Latinoamérica. Córdoba. CPDD

Valenzuela. 2019. Trazos de sangre y fuego. Bionecropolítica y juvenicidio en América Latina. Guadalajara. Edit. CALAS.

Van Dulmen, R. (2001) Los inicios de la Europa moderna. España. Siglo xxi.

[1] Vaggione

nos define el concepto de juridificación reactiva: Utilizamos el concepto de

juridificación reactiva para referir al uso del derecho (argumentos y

estrategias) por parte de la Iglesia católica en defensa de sus principios

morales. Este proceso, que tiene lugar en la interfase entre el derecho y la

religión, abarca no solo la movilización por los derechos religiosos (…) sino

también la traslación de los principios morales en términos legales. La

“juridificación reactiva” se puede entender en el marco de lo que Foulcault

llama “regímenes

de veridicción”, que permiten

considerar como verdaderas una serie de afirmaciones y disposiciones que

devienen soportes de políticas gubernamentales y de dispositivos de poder. Por

ello, además de considerar los postulados falsos o verdaderos que participan en

la biopolítica, importa conocer los refrendos o validaciones sociales de los

regímenes de veridicción o, para ponerlo en tonos más actuales, también debemos

contrastar y confrontar las verdades alternas o históricas, construidas

desde el poder como estrategias de desinformación y control (Valenzuela. 2019.

101)

[2] Es conocido el

caso de los anabaptistas radicales que quisieron fundar una teocracia en la

ciudad de Münster (Alemania), donde Van Leiden se autoproclamó líder y fundó

una teocracia en la cual se esperaba en fin de los tiempos, se permitía la

poligamia y se ejecutaba sin previo juicio; el caso de Calvino y de Bucero en

Estrasburgo, del Conde de Zinzendorf con su teocracia formada con migrantes

Moravos.

[3] Decimos “teocracia

disciplinaria” para referir a un orden civil presionado por instituciones religiosas

de control y vigilancia. Así, no decimos “teocracia” en seco, lo que supondría

una inexactitud.

[4] Liga establecida entre las ciudades de Uri, Schwytz y Unterwald. Consistía

en un acuerdo para arbitrar discordias mutuas entre las ciudades firmantes, así

como su defensa mutua. Posteriormente, a los cantones se sumó Zurich,

originándose así el que es considerado como primer antecedente de la actual

Confederación Suiza. En 1332, la Liga firmó un pacto con la ciudad de Lucerna,

hasta entonces dependiente de Viena. En 1351 Zurich reafirmó su unión y en 1353

se le sumó Berna, después los cantones de Glaris y Zug, conformando así el

núcleo capaz de crear un Estado independiente dentro del Imperio Germánico.

(Alonso. 2008. Nota al pie. 6. p, 111.)

[5] Y fue,

precisamente, la doble oposición de Berna y Francia a Saboya, junto con la

negativa de ambas potencias a que la otra ejerciese un control exclusivo sobre

Ginebra, lo que explica que ésta se convirtiera en una de las pocas ciudades de

su tamaño —unos 10.300 habitantes en 1537— que consiguen la independencia en el

siglo XVI. No obstante, Berna sí pudo influir en su organización eclesiástica

al sumarse Ginebra a la Reforma en 1536. (Alonso. 2008. 113)

[6] La

ciudad se divide por razones religiosas, entre dos partidos antagónicos; de un

lado, los guillerminos, llamados así por ser favorables a Guillermo

Farel y a Calvino; del otro, los futuros articulantes (articulants o

artichaux) llamados así por revelarse como partidarios del articulado

suscrito por Ginebra en su tratado con Berna en 1538. Las elecciones de febrero

de 1538 dan la mayoría a los opositores de Farel y Calvino, sus partidarios son

expulsados de sus cargos y el Consejo de los Doscientos decide que el

culto de la ciudad se celebre según el rito de la Berna luterana: se reduce la

celebración de la cena mensual a cuatro veces al año y la regulación

disciplinar pasa a ser prerrogativa del poder político. (García. 2008. 124)

[7] En

Estrasburgo con la influencia de Bucero se estableció la importancia de “dar

voz a la ley bíblica”. El Sínodo de 1533 fijó las líneas generales de la

organización eclesiástica de acuerdo con el Evangelio y, al año siguiente, la

autoridad civil publicó unas Ordenanzas en las que todas las

disposiciones sinodales adquirían fuerza legal. Las Ordenanzas de

1533-1534 fijan el principio de intervención de la autoridad civil en los

asuntos religiosos, así como sus límites, y recogen todas sus atribuciones

religiosas: doctrinales, disciplinares y de administración eclesiástica.

(García. 2008. 134)

[8] Los

ministros eclesiales son lugartenientes de Dios, sus instrumentos,

puesto que actúa por medio de ellos;

son sus embajadores

ya que le representan y dan a conocer su voluntad al mundo; son, en

definitiva, los nervios que unen a los fieles al cuerpo eclesial: El ministerio

de los hombres, que Dios utiliza para gobernar su Iglesia, es como la

articulación de los nervios para unir a los fieles en un cuerpo. (Alonso. 2008.

180)

[9] Orden

y jurisdicción: Orden es orden sacerdotal, o consagración; jurisdicción tiene

que ver con el gobierno del pueblo cristiano. El primero tiene que ver con el

sacramento del sacerdocio, el segundo el respecto a la disciplina cristiana del

pueblo. El primero fue desestructurado por el protestantismo, ya no se le

concebía como sacramento reservado únicamente al “poder de la clerecía” sino

ahora todos somos sacerdotes ante Dios, eliminando el “poder pastoral” de tener

derecho al acceso de las conciencias, en el caso de Calvino Marta García Alonso

(2008. 178) nos dice: Ahora bien, Calvino, a diferencia de Lutero, no

eliminó la potestad externa o de jurisdicción de la Iglesia, sino que la

recortó, la moduló, la reformuló. Los poderes básicos que los católicos

reconocían como parte del poder de régimen o jurisdiccional eclesial como dar

leyes (poder legislativo), enseñar doctrina (poder magisterial o doctrinal) o

dictar justicia (poder disciplinar o penal), son convenientemente recogidos por

el reformador, si bien con otro sentido y extensión.

[10] De

manera precisa Garcia Alonso planea un verdadero dilema para Calvino: He aquí,

por tanto, el dilema de Calvino: cómo justificar que la Iglesia adquiera esa

nueva potestad de jurisdicción sin deteriorar su auténtica dimensión

espiritual, tal como ocurrió con la romana. (2008. 107)

[11] Obviamente, debía

existir una estrecha cooperación entre la Iglesia y el Estado a pesar de su

teórica autonomía. La iniciativa de la acción judicial correspondía

generalmente al Consistorio (institución cuasi-judicial), que por consiguiente

asumía una posición superior en la vida disciplinaría de Ginebra, castigando la

inmoralidad, la prostitución, el juego, la blasfemia y la práctica de los ritos

religiosos católicos. (Kamel. 1987. 42)

[12] Ambos persiguen por medios racionales el dominio del más

allá; pero lo que el más puro y sincero ascetismo católico busca a través de la

renunciación, la caridad y las buenas obras, el calvinista lo encuentra en el

cumplimiento de una vocación sui generis. El escenario de los dos

ascetismos es el mismo, el más acá, más cuán distinta significación le

confieren ambos: el uno anhelando, por encima de todo, evadirse, muriendo ya no

por no cumplírsele cuanto antes su muerte; el otro arraigado profundamente a su

vivir dramático en el mundo (Ortega. 1999. 122)

[13] Cada

uno, pues, debe atenerse a su manera de vivir, como si fuera una estancia en la

que el Señor lo ha colocado, para que no ande vagando de un lado para otro sin

propósito toda su vida. (Institución…, LIBRO III - CAPITULO X, XI)

[14] El pecado original es una idea sistematizada teológicamente por San

Agustín (Ricouer. 1976. p, 5-23), se le da un abordaje desde “la necesidad de

restaurar el honor de Dios ofendido por el pecado” de San Anselmo hasta ser retomada

por los reformadores. Esta doctrina es un desarrollo teológico, no

necesariamente coincide con las últimas investigaciones exegéticas dentro del

cristianismo o del judaísmo liberal.

[15] Guido Fasso

(1982. 46) nos lo dice de la siguiente manera: la libertad es, en el

protestantismo originario, libertad en sentido religioso, libres de pecado; no

libertad en sentido político y jurídico, libertad de Autoridad y de poder para

los demás hombres. Antes bien, para los no cristianos o cristianos no

perfectos, para todos los que, en suma, no son sus seguidores, los grandes

reformadores no sólo admiten, sino que favorecen la existencia de leyes, leyes

que obliguen con «la espada», a vivir según la voluntad de Dios, voluntad de la

que son intérpretes los jefes religiosos, por lo que por ello son además jefes

políticos.

[16] Sobre

el sentido del providencialismo en Andrés Pérez Baltodano (2003. 762) en el

caso de Nicaragua: El providencialismo ha sido identificado en este libro como

una estructura de valores religiosos que ha contribuido al retraso del pensamiento

político nicaragüense y, más concretamente, a la reproducción de las visiones

pre-moderna y pragmática-resignada que han dominado el desarrollo

político-institucional del país. El providencialismo expresa una visión de la

historia como un proceso gobernado por Dios, hasta en sus más últimos detalles.

Con una breve interrupción, que abarca la segunda mitad de los 1970’s y los

primeros años de los 1980s, la Iglesia Católica ha mantenido un discurso

esencialmente providencialista que ha contribuido a legitimar y reproducir el

pragmatismo-resignado dominante en la cultura política nacional.

[17] Dentro

de estos escritores absolutistas tenemos a Miguel de

Hospital (1507-1573) en Inglaterra, Jean Bodino (1530-1596) quien en su libro “lex six livres de la Republique” plantea

su idea de Soberanía como "poder abstracto y perpetuo del Estado";

Bodino dejó claro que "la ley no es otra cosa que el mandato del Soberano,

quien se vale de su propia fuerza". Esta es una fusión del voluntarismo teológico (la voluntad-ley

de Dios/providencialismo) con el voluntarismo

del Soberano. Así también en Escocia con Buchanan y Barclay (Fassó. 1982.

53-55)

[18] Manuel García

Pelayo nos define Estado- Autoridad (Obrigkeitsstaat) como Estado Autoritario o

Estado monárquico constitucional, fundamentado “desde arriba” y en una relación

de “mando-obediencia”, con una estructura vertical donde la Soberanía y poder

está en el rey, su gobierno, burocracia y ejército, y esta estructura tiene un

“derecho mayestático” como fundamento de las sanciones de leyes. (1986. 16- 22)

[19] Con la

masacre de los hugonotes en Vassy, empezó una interminable espiral de violencia

religiosa (por ambas partes, católica y calvinista) que llegó a su punto álgido

con la “noche de san Bartolomé” (23-24 de agosto de 1572), una matanza de

enormes proporciones. El conflicto proseguiría hasta 1598, cuando con el edicto

de Nantes se llegó a una solución “transitoria” que “toleraba” —aunque con

muchas limitaciones— la confesión reformada en los territorios franceses.

(Andrea Arcuri. 2019)

[20] Monarcómacos son